| A-01 |

次の記述は、電界の強さがE [V/m]の均一な電界について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。

|

|

| (1) |

点電荷Q [C]を電界中に置いたとき、Qに働く力の大きさは、[A][N]である。 |

| (2) |

電界中で、電界の方向にr[m]離れた2点間の電位差は、[B][V]である。 |

|

|

A |

B |

|

| 1 |

E/Q |

E/r |

|

| 2 |

E/Q |

Er |

|

| 3 |

QE |

E/r |

|

| 4 |

QE |

Er |

|

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-01]↑ [A-02]↓ [A-01 解説・解答]

|

|

| A-02 |

次の記述は、電気と磁気に関する法則について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。

|

|

| (1) |

電磁誘導によってコイルに誘起される起電力の大きさは、コイルと鎖交する磁束の時間に対する変化の割合に比例する。これを電磁誘導に関する[A]の法則という。 |

| (2) |

電磁誘導によって生じる誘導起電力の方向は、その起電力による誘導電流の作る磁束が、もとの磁束の変化を妨げるような方向である。これを[B]の法則という。 |

| (3) |

運動している導体が磁束を横切ると、導体に起電力が発生する。磁界の方向、磁界中の導体の運動の方向及び導体に発生する誘導起電力の方向の三者の関係を表したものをフレミングの[C]の法則という。 |

|

|

A |

B |

C |

| 1 |

ファラデー |

レンツ |

右手 |

| 2 |

ファラデー |

アンペア |

左手 |

| 3 |

ビオ・サバール |

レンツ |

左手 |

| 4 |

ビオ・サバール |

アンペア |

右手 |

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-01]↑ [A-03]↓ [A-02 解説・解答]

|

|

| A-03 |

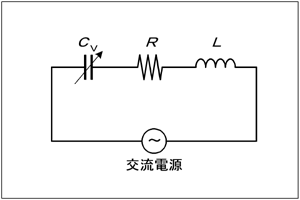

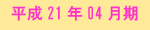

図に示す直列共振回路において、可変コンデンサCVが900 [pF]のとき2,345 [kHz]に共振している。共振周波数を7,035 [kHz]にするためのCVの値として、正しいものを下の番号から選べ。ただし、抵抗R [Ω]および自己インダクタンスL [H]の値は一定とする。

|

|

| 1 |

54 [pF] |

| 2 |

81 [pF] |

| 3 |

100 [pF] |

| 4 |

125 [pF] |

| 5 |

160 [pF] |

|

Fig.H2012A03a

|

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-02]↑ [A-04]↓ [A-03 解説・解答]

|

|

| A-04 |

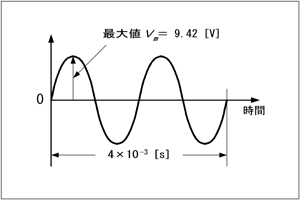

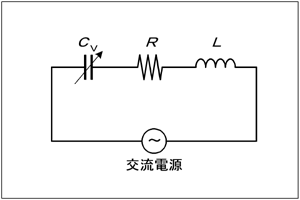

図に示す正弦波交流において、平均値(半周期の平均)Va、実効値Ve及び繰り返し周波数fの値の組み合わせとして、最も近いものを下の番号から選べ。

|

|

|

Va |

Ve |

f |

| 1 |

4.7 [V] |

6.7 [V] |

500 [Hz] |

| 2 |

4.7 [V] |

8.5 [V] |

250 [Hz] |

| 3 |

6.0 [V] |

4.7 [V] |

250 [Hz] |

| 4 |

6.0 [V] |

8.5 [V] |

250 [Hz] |

| 5 |

6.0 [V] |

6.7 [V] |

500 [Hz] |

|

Fig.H2012A04a

|

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-03]↑ [A-05]↓ [A-04 解説・解答]

|

|

| A-05 |

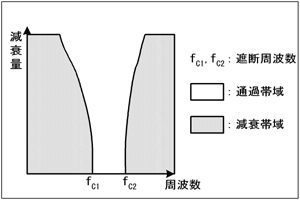

次の図は、あるフィルタの通過帯域及び減衰帯域特性の概略を示したものである。図のような特性を持つフィルタの名称を下の番号から選べ。

|

|

|

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-04]↑ [A-06]↓ [A-05 解説・解答]

|

|

| A-06 |

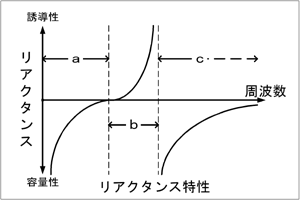

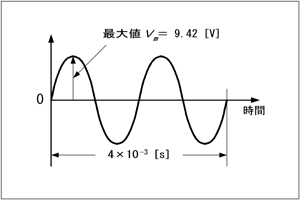

次の記述は、図に示す特性曲線を持つ水晶発振子について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。

|

|

| (1) |

水晶発振子は、単純なLC同調回路に比べて尖鋭度(Q)が高く、周波数の精度向上の鍵となるデバイスで、水晶の[A]効果を利用して機械的振動を電気的信号に変換する素子である。 |

| (2) |

水晶発振子で発振を起こすには、図の特性曲線の[B]の範囲が用いられ、水晶発振子と外部負荷で共振させる。このとき、水晶発振子自体は、[C]として動作する。 |

|

|

A |

B |

C |

|

| 1 |

ペルチェ |

b |

コイル |

|

| 2 |

ペルチェ |

c |

コンデンサ |

|

| 3 |

ピエゾ |

a |

コンデンサ |

|

| 4 |

ピエゾ |

c |

コンデンサ |

|

| 5 |

ピエゾ |

b |

コイル |

|

|

Fig.H2012A06a

|

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-05]↑ [A-07]↓ [A-06 解説・解答]

|

|

| A-07 |

次の記述は、発光ダイオード(LED)について述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から選べ。

|

|

| 1 |

LEDを使用するときの電圧及び電流は、絶対最大定格より低い値にする。 |

| 2 |

光信号を電気信号に変換する特性を利用する半導体素子である。 |

| 3 |

豆電球などのフィラメント式と比べると信頼性が高く寿命が長い。 |

| 4 |

順方向電圧を加えて、順方向電流を流したときに発光する。 |

| 5 |

LEDの基本的な構造は、PN接合の構造を持ったダイオードである。 |

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-06]↑ [A-08]↓ [A-07 解説・解答]

|

|

| A-08 |

次の記述は、FET増幅回路について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。

|

|

| (1) |

FET増幅回路は、ソース接地、ドレイン接地、及びゲート接地の三つの方式がある。 |

| (2) |

ソース接地増幅回路は、バイポーラトランジスタの[A]接地増幅回路に相当し、最も多く用いられている。 |

| (3) |

ドレイン接地増幅回路の電圧増幅度は1より小さいが、出力インピーダンスが[B]ので、インピーダンス変換回路に用いられる。 |

| (4) |

ゲート接地増幅回路は、出力側から入力側への帰還が[C]ので、高周波増幅に適している。 |

|

|

A |

B |

C |

|

| 1 |

エミッタ |

大きい |

多い |

|

| 2 |

エミッタ |

小さい |

少ない |

|

| 3 |

エミッタ |

大きい |

少ない |

|

| 4 |

コレクタ |

小さい |

少ない |

|

| 5 |

コレクタ |

大きい |

多い |

|

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-07]↑ [A-09]↓ [A-08 解説・解答]

|

|

| A-09 |

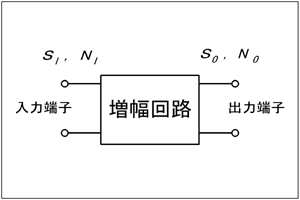

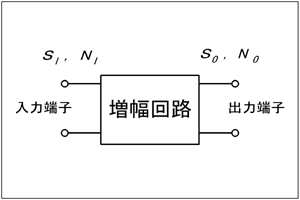

図に示す増幅回路において、入力端子に入る信号電力をSI、このとき同時に入る雑音電力をNI、また、出力端子から出る信号電力をSO、このとき同時に出る雑音電力をNOとするとき、この増幅回路の性能を示す雑音指数(NF)を表す式として、正しいものを下の番号から選べ。

|

|

| 1 |

NF=(SI・NI)/(SO・NO) |

| 2 |

NF=(SO・NO)/(SI・NI) |

| 3 |

NF=(SI/NI)/(SO/NO) |

| 4 |

NF=(SO/NO)/(SI/NI) |

|

Fig.H2012A09a

|

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-08]↑ [A-10]↓ [A-09 解説・解答]

|

|

| A-10 |

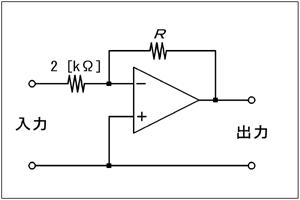

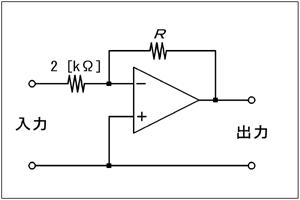

図に示す演算増幅器(オペアンプ)を使用した反転形電圧増幅回路の電圧利得が40 [dB]のとき、帰還回路の抵抗Rの値として、正しいものを下の番号から選べ。

|

|

| 1 |

30 [kΩ] |

| 2 |

50 [kΩ] |

| 3 |

100 [kΩ] |

| 4 |

200 [kΩ] |

| 5 |

300 [kΩ] |

|

Fig.H2012A10a

|

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-09]↑ [A-11]↓ [A-10 解説・解答]

|

|

| A-11 |

次の記述は、周波数変調(F3E)波について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。

|

|

| (1) |

変調信号の[A]の変化に応じて搬送波の瞬時周波数が変化する。 |

| (2) |

変調信号が単一正弦波のとき、変調指数は、最大周波数偏移を変調信号の[B]で割った値で表される。 |

| (3) |

F3E波の全電力は、変調信号の振幅の大きさによって変化[C]。 |

|

|

A |

B |

C |

|

| 1 |

振幅 |

振幅 |

する |

|

| 2 |

振幅 |

周波数 |

しない |

|

| 3 |

周波数 |

周波数 |

する |

|

| 4 |

周波数 |

周波数 |

しない |

|

| 5 |

周波数 |

振幅 |

する |

|

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-10]↑ [A-12]↓ [A-11 解説・解答]

|

|

| A-12 |

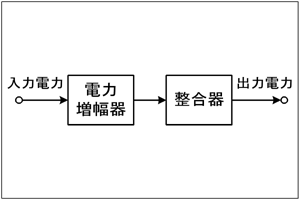

図に示す構成において、入力電力が22 [W]、電力増幅器の利得が10 [dB]及び整合器の損失が1 [dB]のとき、出力電力の値として、最も近いものを下の番号から選べ。

|

|

|

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-11]↑ [A-13]↓ [A-12 解説・解答]

|

|

| A-13 |

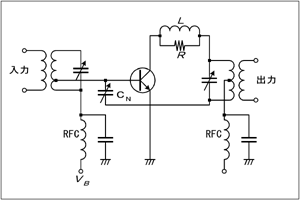

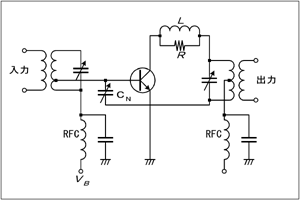

次の記述は、図に示すSSB(J3E)送信機の終段電力増幅回路の原理的な構成について述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から選べ。

|

|

Fig.H2012A13a

|

| 1 |

この回路は、バイポーラトランジスタを用いたエミッタ接地(共通エミッタ)形増幅回路である。 |

| 2 |

図中のCNは、中和用コンデンサであり、増幅回路が安定に動作するように調整される。 |

| 3 |

図中のRFCは、高周波インピーダンスを高く保ち、直流電源回路へ高周波電流が漏れることを阻止するためのものである。 |

| 4 |

図中のLR並列回路は、寄生振動防止用の回路である。 |

| 5 |

トランジスタの動作点は、C級動作となるように図中のバイアス電源VBにより設定される。 |

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-12]↑ [A-14]↓ [A-13 解説・解答]

|

|

| A-14 |

次の記述は、スーパーヘテロダイン受信機の感度を良くする方法について述べたものである。このうち正しいものを下の番号から選べ。

|

|

| 1 |

高周波同調回路のQを大きくする。 |

| 2 |

高周波増幅器に使用するトランジスタは、雑音指数が大きく、電流増幅率の大きいものを用いる。 |

| 3 |

周波数変換器に使用するトランジスタは、雑音指数の大きいものを用いる。 |

| 4 |

中間周波増幅器の利得を下げる。 |

| 5 |

単一調整は、高周波同調回路の同調周波数が受信電波の周波数と一致しないようにずらして調整する。 |

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-13]↑ [A-15]↓ [A-14 解説・解答]

|

|

| A-15 |

次の記述は、AM受信機と比べたときのFM受信機の特徴について述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から選べ。

|

|

| 1 |

伝搬する途中でのレベル変動や雑音、混信などによる振幅の変動を除去するため、振幅制限器を用いている。 |

| 2 |

周波数変化を振幅変化に変換するため、周波数弁別器を復調器として用いている。 |

| 3 |

スケルチ回路は、入力信号が一定のレベル以下になったときに生ずる大きな雑音を抑圧するためのものである。 |

| 4 |

高周波増幅器や中間周波増幅器の帯域幅が広い。 |

| 5 |

送信側で強調された高い周波数成分を減衰させるとともに、高い周波数成分の雑音も減衰させ、周波数特性と信号対雑音比(S/N)を改善するため、プリエンファシス回路がある。 |

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-14]↑ [A-16]↓ [A-15 解説・解答]

|

|

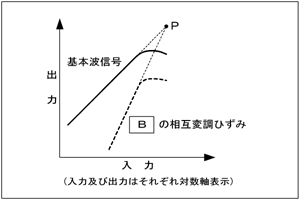

| A-16 |

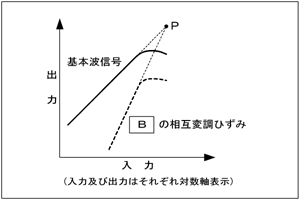

次の記述は受信機の高周波増幅回路に要求される条件について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。ただし、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。

|

|

| (1) |

高周波増幅回路には、使用周波数帯域での電力利得が高いこと、発生する内部雑音が小さいこと、回路の[A]によって生じる相互変調ひずみによる影響が少ないことなどが要求される。 |

| (2) |

また、高周波増幅回路において有害な影響を与える[B]の相互変調ひずみについては、回路に基本波信号のみを入力したときの入出力基本波特性を測定し、次に基本波信号とそれぞれ周波数の異なる二信号を入力したときに生ずる[B]の相互変調ひずみの入出力特性を測定して、図に示すようにそれぞれの直線部分を延長した線の交点Pを求めると、高周波増幅回路がどのくらい大きな不要信号に耐えて使えるかの目安となる。この交点のことを、[C]ポイントという。 |

|

|

A |

B |

C |

| 1 |

直線性 |

第2次 |

インターセプト |

| 2 |

直線性 |

第3次 |

アクセス |

| 3 |

非直線性 |

第3次 |

インターセプト |

| 4 |

非直線性 |

第2次 |

アクセス |

|

Fig.H2012A16a

|

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-15]↑ [A-17]↓ [A-16 解説・解答]

|

|

| A-17 |

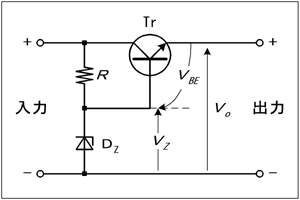

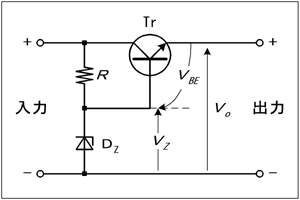

次の記述は、図に示す直列形定電圧回路について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。

|

|

| (1) |

出力電圧V0は、VZよりVBEだけ[A]電圧である。 |

| (2) |

出力電圧V0が低下すると、トランジスタTrのベース電圧はツェナーダイオードDZにより一定電圧VZに保たれているので、ベース・エミッタ間電圧VBEの大きさが[B]する。したがって、ベース電流及びコレクタ電流が増加して、出力電圧を上昇させる。また、反対に出力電圧V0が上昇するとこの逆の動作をして、出力電圧は常に一定電圧となる。 |

| (3) |

過負荷又は出力の短絡に対する、トランジスタTrの保護回路が[C]である。 |

|

|

A |

B |

C |

|

| 1 |

低い |

増加 |

必要 |

|

| 2 |

低い |

減少 |

不要 |

|

| 3 |

低い |

増加 |

不要 |

|

| 4 |

高い |

減少 |

不要 |

|

| 5 |

高い |

増加 |

必要 |

|

|

Fig.H2012A17a

|

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-16]↑ [A-18]↓ [A-17 解説・解答]

|

|

| A-18 |

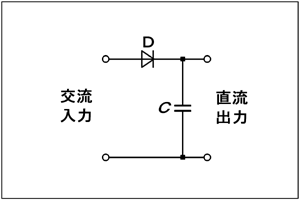

図に示すコンデンサ入力形平滑回路を持つ単相半波整流回路において、交流入力が実効値106 [V]の単一正弦波であるとき、無負荷のときのダイオードDに加わる逆方向電圧の最大値として、最も近いものを下の番号から選べ。

|

|

|

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-17]↑ [A-19]↓ [A-18 解説・解答]

|

|

| A-19 |

次の記述は、1/4波長垂直接地アンテナ及び短縮形アンテナについて述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から選べ。

|

|

| 1 |

1/4波長垂直接地アンテナは、大地の電気影像により半波長ダイポールアンテナと同じように動作する。 |

| 2 |

1/4波長垂直接地アンテナの場合、電波の放射に最も役立つのは、アンテナの頂部付近である。 |

| 3 |

短縮形アンテナの一つに、アンテナの中央部にローディングコイルを挿入したものがある。 |

| 4 |

アンテナの基部にローディングコイルを挿入した短縮形アンテナをボトムローディングアンテナという。 |

| 5 |

アンテナの頂部に容量冠や延長コイルを挿入した短縮形アンテナをトップローディングアンテナという。 |

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-18]↑ [A-20]↓ [A-19 解説・解答]

|

|

| A-20 |

利得12 [dB]の同一特性の八木アンテナ4個を用いて、2列2段スタックの配置とし、各アンテナの給電点が同じ位相となるように給電するとき、このアンテナ(スタックドアンテナ)の総合利得の値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、log102 ≒ 0.3 とする。

|

|

| 1 |

12 [dB] |

| 2 |

14 [dB] |

| 3 |

15 [dB] |

| 4 |

16 [dB] |

| 5 |

18 [dB] |

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-19]↑ [A-21]↓ [A-20 解説・解答]

|

|

| A-21 |

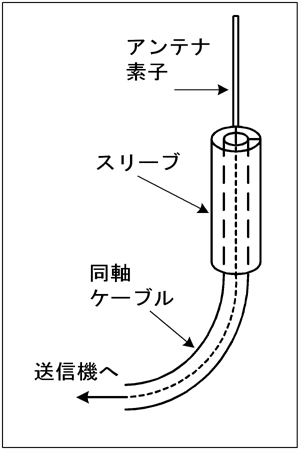

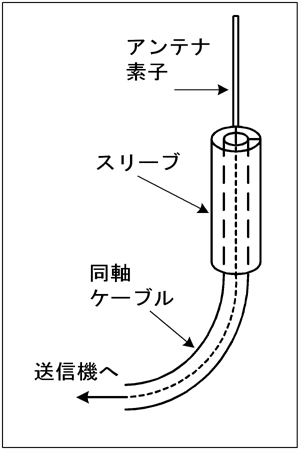

次の記述は、図に示すスリーブアンテナについて述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から選べ。

|

|

| 1 |

スリーブアンテナは、同軸ケーブルの内部導体に長さ1/4波長のアンテナ素子を取り付け、外部導体に長さ1/4波長のスリーブを接続したものである。 |

| 2 |

スリーブアンテナは、全体として半波長ダイポールアンテナと同じ動作をする。 |

| 3 |

スリーブアンテナを大地に垂直に設置した場合、水平面の指向性は8字形で、垂直面の指向性は全方向性(無指向性)である。 |

| 4 |

通常、特性インピーダンス75 [Ω]の同軸ケーブルを図のように接続したとき、整合回路は不要である。 |

| 5 |

利得は、半波長ダイポールアンテナと同じである。 |

|

Fig.H2012A21a

|

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-20]↑ [A-22]↓ [A-21 解説・解答]

|

|

| A-22 |

相対利得6 [dB]、地上高25 [m]の送信アンテナに、周波数150 [MHz]で36 [W]の電力を供給して電波を放射したとき、最大放射方向で送信点から20 [km]離れた受信点における電界強度の値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、受信アンテナの地上高は4 [m]とし、受信点の電界強度Eは、次式で与えられるものとする。

|

|

E = E0×(4πh1h2)/(λd)

|

E0:送信アンテナによる直接波の電界強度 [V/m]

h1,h2:送、受信アンテナの地上高 [m]

λ:波長 [m]

d:送受信点間の距離 [m]

|

|

| 1 |

440 [μV/m] |

| 2 |

318 [μV/m] |

| 3 |

220 [μV/m] |

| 4 |

132 [μV/m] |

| 5 |

88 [μV/m] |

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-21]↑ [A-23]↓ [A-22 解説・解答]

|

|

| A-23 |

次の記述は、極超短波(UHF)帯等の移動体通信とその電波伝搬について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。

|

|

| (1) |

市街地を移動する無線局が電波を送受信するとき、直接波及び複数の建物などからの反射波や回折波は少しずつ伝搬時間が異なり、それらが互いに干渉して電界強度が変動する[A]フェージングが発生する。 |

| (2) |

ある速度で移動する無線局が送受信する電波には、[B]効果により周波数がずれる影響が加わる。 |

| (3) |

このような電界強度や周波数の変動による影響を緩和して明瞭な通信を行うため、一般に[C]通信方式においては複雑な信号処理が用いられる。 |

|

|

A |

B |

C |

| 1 |

マルチパス |

トムソン |

アナログ |

| 2 |

シンチレーション |

トムソン |

デジタル |

| 3 |

マルチパス |

ドプラ |

アナログ |

| 4 |

シンチレーション |

ドプラ |

デジタル |

| 5 |

マルチパス |

ドプラ |

デジタル |

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-22]↑ [A-24]↓ [A-23 解説・解答]

|

|

| A-24 |

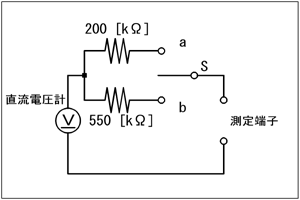

図に示す直流電圧計を用いた測定回路において、スイッチSをaに接続したとき、測定可能な最大電圧が25 [V]であった。Sをbに接続したときの測定可能な最大電圧の値として、正しいものを下の番号から選べ。ただし、直流電圧計の最大目盛値を5 [V]とする。

|

|

|

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-23]↑ [A-25]↓ [A-24 解説・解答]

|

|

| A-25 |

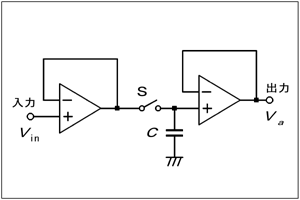

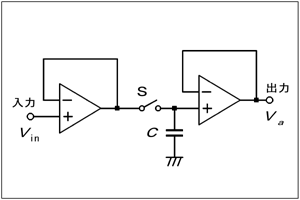

次の記述は、図に示す逐次比較形デジタル電圧計に用いられるサンプルホールド回路の動作原理について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。

|

|

| (1) |

回路は、演算増幅器(オペアンプ)の出力を反転入力端子に接続し、電圧増幅度をほぼ1にしたバッファアンプを2個、コンデンサC及びスイッチSで構成されている。 |

| (2) |

スイッチSが接(ON)の状態では、出力電圧Vaは入力電圧Vinに等しい。スイッチSが断(OFF)の状態では、入出力間が遮断されるが、コンデンサCにはスイッチSが[A]になる直前までの入力電圧が保持されたままになっているので、Cの電圧が出力電圧Vaとなる。 |

| (3) |

入力の電圧のサンプリングは、Sが[B]の状態のときに行われる。 |

| (4) |

コンデンサへの充放電時間は、入力電圧が変化する時間よりも十分[C]ことが必要である。 |

|

|

A |

B |

C |

|

| 1 |

接(ON) |

接(ON) |

短い |

|

| 2 |

接(ON) |

断(OFF) |

長い |

|

| 3 |

断(OFF) |

接(ON) |

長い |

|

| 4 |

断(OFF) |

断(OFF) |

長い |

|

| 5 |

断(OFF) |

接(ON) |

短い |

|

|

Fig.H2012A25a

|

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-24]↑ [B-01]↓ [A-25 解説・解答]

|

|

| B-01 |

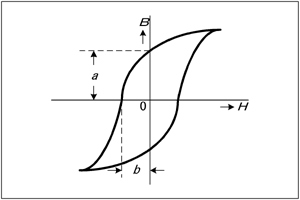

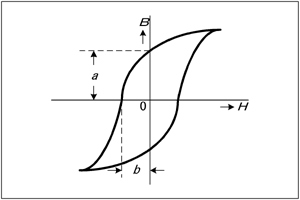

次の記述は、図に示す磁性材料のヒステリシス曲線について述べたものである。このうち正しいものを1、誤っているものを2として解答せよ。

|

|

| ア |

ヒステリシス曲線は磁化曲線ともいう。 |

| イ |

横軸は磁束密度、縦軸は磁界を示す。 |

| ウ |

aは残留磁気を示す。 |

| エ |

ヒステリシス曲線の面積が小さい材料ほどヒステリシス損が大きい。 |

| オ |

bは保磁力を示す。 |

|

Fig.H2012B01a

|

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[A-25]↑ [B-02]↓ [B-01 解説・解答]

|

|

| B-02 |

次の記述は、トランジスタの電気的特性について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。

|

|

| (1) |

トランジスタの高周波特性を示すα遮断周波数は、[ア]接地回路のコレクタ電流とエミッタ電流の比αが低周波のときの値より[イ][dB]低下する周波数である。 |

| (2) |

トランジスタの高周波特性を示すトランジション周波数は、エミッタ接地回路の電流増幅率βの絶対値が[ウ]となる周波数である。 |

| (3) |

コレクタ遮断電流は、エミッタを[エ]して、コレクタ・ベース間に[オ]電圧(一般的には最大定格電圧)を加えたときのコレクタに流れる電流である。 |

|

| 1 コレクタ |

2 √2 |

3 3 |

4 逆 |

5 開放 |

| 6 6 |

7 1 |

8 順 |

9 ベース |

10 短絡 |

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[B-01]↑ [B-03]↓ [B-02 解説・解答]

|

|

| B-03 |

次の記述は、受信機における混変調について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。

|

|

| (1) |

混変調は、通過[ア]にある強力な妨害波(不要波)が到来したとき、回路の非直線性により、希望波が不要波の信号波によって[イ]されてしまうために妨害を受ける現象である。 |

| (2) |

混変調を減らすには、高周波増幅器や周波数混合器の[ウ]を良くするとともに、同調回路のQを[エ]して不要波を減衰させる。また、不要波が特に強力な場合には、アンテナ回路に[オ]を挿入して、不要波を減衰させるのも効果的である。 |

|

| 1 小さく |

2 変調 |

3 リプル |

4 帯域内 |

5 ウエーブトラップ |

| 6 直線性 |

7 帯域外 |

8 大きく |

9 増幅 |

10 負帰還増幅器 |

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[B-02]↑ [B-04]↓ [B-03 解説・解答]

|

|

| B-04 |

次の記述は、スポラジックE層(Es層)の特徴について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。

|

|

| (1) |

地域によって発生する季節及び時間が異なり、赤道地帯では[ア]の昼間に多く発生し、日本では、夏季の夜間にも現れることがある。また、電子密度の時間的変化が[イ]。 |

| (2) |

[ウ]の電波が反射されて、遠距離まで強い電界強度で伝搬することがある。 |

| (3) |

地上からの高さは、ほぼ[エ]層と同じであり、また、季節の違いにより大きく[オ]。 |

|

| 1 冬季 |

2 変化する |

3 D |

4 大きい |

5 変化しない |

| 6 夏季 |

7 小さい |

8 E |

9 マイクロ波(SHF)帯 |

10 超短波(VHF)帯 |

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[B-03]↑ [B-05]↓ [B-04 解説・解答]

|

|

| B-05 |

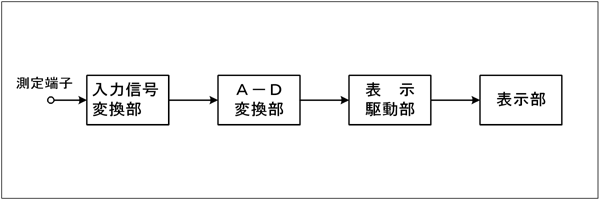

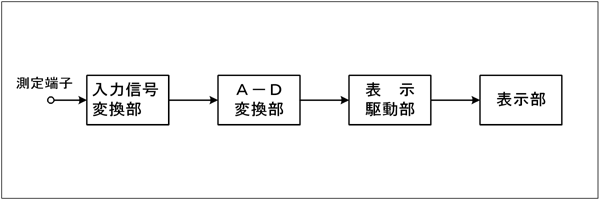

次の記述は、図に示す携帯型デジタルマルチメータ(DMM) の原理的構成における各部の働きについて述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。

|

|

Fig.H2012B05a

|

| (1) |

入力信号変換部は、測定端子に加えられた被測定量(電気量)を適当な大きさの[ア]に変換する。 |

| (2) |

A−D変換部には、変換速度はやや遅いが[イ]や精度が優れている[ウ]型のA−D変換器が用いられることが多い。 |

| (3) |

表示部に表示桁数が3-1/2桁(又は3と1/2桁)のものが用いられる場合、表示数値の最大値は[エ]となるほか、数字以外に[オ]、単位、負号なども自動的に表示される。 |

|

| 1 最大値 |

2 1999 |

3 二重積分 |

4 雑音指数 |

5 直流電圧 |

| 6 計数 |

7 9999 |

8 小数点 |

9 直線性 |

10 交流電圧 |

|

| [Top]↑ [End]↓ |

[B-04]↑ [End]↓ [B-05 解説・解答]

|